Carbon Management – wichtiger Baustein zur Klimaneutralität in Industrie und Politik

Die globalen Klimaziele zu erreichen, erfordert mehr als erneuerbare Energien und nachhaltige Lebensstile. Ein weiterer wichtiger Baustein ist Carbon Management: Strategien, die unvermeidbare Emissionen minimieren und der Atmosphäre CO₂ entziehen. Carbon Management ist ein essenzieller Bestandteil der Klimastrategie. Das Hamburg Institut bietet Unternehmen wie auch Ländern und Kommunen strategische Unterstützung in diesem komplexen Themenfeld.

Carbon Management ist kein Ersatz für Emissionsvermeidung – aber ein unverzichtbares Instrument, um Klimaneutralität in schwer dekarbonisierbaren Sektoren zu erreichen. Die regulatorischen Grundlagen entwickeln sich dynamisch, bleiben aber fragmentiert. Unternehmen, die frühzeitig in CCS (Carbon Capture and Storage), CCU (Carbon Capture and Utilization) und CDR (Carbon Dioxide Removal) investieren, sichern sich nicht nur regulatorische Vorteile, sondern leisten einen messbaren Beitrag zur Transformation.

Der Transformationspfad hin zur Klimaneutralität stellt insbesondere emissionsintensive Branchen wie die Grundstoffindustrie vor enorme Herausforderungen. Dort, wo Emissionen technisch oder wirtschaftlich nicht vollständig vermeidbar sind, braucht es gezielte Strategien zur Abscheidung, Nutzung und Entfernung von CO₂ – kurz: Carbon Management.

Wir begleiten UNTERNEHMEN – insbesondere aus Branchen mit schwer vermeidbaren Emissionen wie etwa die Zement-, Chemie- und Stahlindustrie sowie die Abfallwirtschaft – bei der Entwicklung und Umsetzung tragfähiger Carbon-Management-Strategien. Fundiert, regulatorisch abgesichert und praxisnah.

LÄNDER und KOMMUNEN beraten wir bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen.

Gern unterstützen wir auch PROJEKTENTWICKLER und TECHNOLOGIEANBIETER im Bereich CCS, CCU und CDR sowie VERBÄNDE, BEHÖRDEN und INSTITUTIONEN mit Gestaltungsanspruch.

Unser Leistungsportfolio im Bereich Carbon Management

Infrastruktur & Hochlaufplanung

- Entwicklung von Potenzialanalysen für CCS-, CCU- und CDR-Infrastrukturen

- Potenzial- und Bedarfsanalysen für CO₂-Quellen und -Senken

- Stakeholder-Analysen und Kooperationsmodelle

Nachweisführung & Zertifizierung

- Entwicklung von Register- und Nachweissystemen

- Beratung zu Zertifizierungsstandards (z. B. ISO 14064, ISO 14067, ISO 14068, CRCF, ESRS, GHG Protocol, SBTi)

- Unterstützung bei der Bilanzierungskonzepten mit Fokus auf der Vermeidung von Doppelzählungen

Fördermittelberatung und -management

- Identifikation passender Förderprogramme auf Bundes- und EU-Ebene

- Unterstützung bei der Antragstellung, Projektstrukturierung und Nachweisführung

- Kombination von Fördermitteln mit strategischer Potenzialanalyse

Regulatorik & Policy-Beratung

- Monitoring und Einordnung aktueller Gesetzesinitiativen (z. B. CMS, LNE, EU ETS, CRCF)

- Bewertung regulatorischer Anforderungen und Chancen für Rechtsanwender

- Juristische Begutachtung von Genehmigungs- und Haftungsfragen

- Beratung zur Konzeptionierung von Fördermittelprogrammen, die „ehrliches Carbon Management“ fördern

Emissionshandel

- Schnittstellenanalyse zwischen Carbon Management und EU-ETS

- Entwicklung von Strategien zur Integration von CDR in Emissionshandelsmechanismen

Removals

- Beratung zur Rolle von Removals, technischen wie auch naturbasierten Lösungen und deren Potenziale

- Technologieeinschätzung und Potenzialabschätzung

- Netzwerkarbeit und Identifikation von Kooperationsmodellen (Netzwerk Pflanzenkohle)

Stakeholderdialoge

- Entwicklung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen

- Durchführung von Stakeholderdialogen

Referenzen

- Im Auftrag eines Finanzdienstleisters skizzierten wir die Landkarte zu Carbon Management, berieten zur Differenzierung zwischen Claims und Carbon Accounting und analysierten die regulatorischen Rahmenbedingungen für Carbon Management international, in Europa und in Deutschland. Darüber hinaus führten wir eine Marktanalyse der Carbon Management Technologien unter Berücksichtigung von MRV (Measuring, Reporting and Verification) durch.

- Für das Nahverkehrsunternehmen einer deutschen Großstadt entwickelte das Hamburg Institut eine Carbon Management-Strategie unter Berücksichtigung von Projekten auf dem freiwilligen CO2-Markt.

- Im Auftrag der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein analysierten wir die Umsetzbarkeit eines Registers für Negative Emissionen.

- Das vom Hamburg Institut und dem Pflanzenkohle-Fachverband German Biochar e.V. initiierte Netzwerk Pflanzenkohle unterstützt verschiedenste Akteure bei ihrem Engagement rund um das Thema Biochar. Ziel ist, durch Wissens- und Erfahrungsaustausch vor allem die praktische Umsetzung voranzutreiben und so die Lernkurve zu Technologie und Geschäftsmodellen zu beschleunigen – ein wichtiger Beitrag zum Markthochlauf und zur Skalierbarkeit der Pyrolyse-Technologie.

- Unser Discussion Paper „Das unterschätzte Klimaschutz-Potenzial von Pflanzenkohle“ gibt einen breiten Überblick zum aktuellen Stand im Themenfeld Biochar Carbon Removal und zeigt auf, warum BCR eine vielversprechende Methode im immer wichtiger werdenden Bereich der Negativemissionen ist.

- Das Hamburg Institut ist Mitglied in der Task Force CO2 des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg.

Klimaziele erfordern neue Strategien

Im Europäischen Klimagesetz (ECL) ist festgelegt, dass die EU in den kommenden Jahren ein Klimaziel für 2040 verabschieden wird. Dieses Ziel soll auf das übergeordnete Vorhaben der Klimaneutralität bis 2050 sowie auf das Erreichen negativer Nettoemissionen danach ausgerichtet sein. Künftige verbindliche Klimagesetzgebung auf EU-Ebene wird sich an diesem Ziel orientieren.

Weltweit erfordert insbesondere das 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens tiefgreifende Emissionsminderungen.

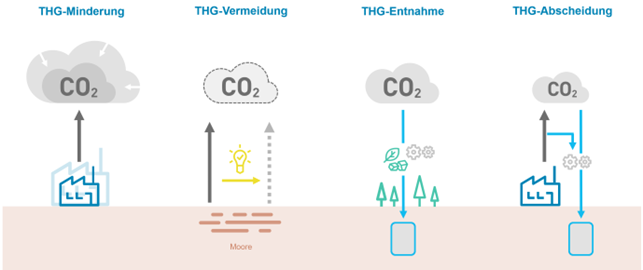

Zwar lassen sich viele Emissionen durch Effizienzsteigerungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien vermeiden, doch in Bereichen wie der Grundstoffindustrie, dem Luftverkehr und Teilen der Landwirtschaft bleiben sogenannte residuale Emissionen bestehen. Um die Klimaziele dennoch zu erreichen, sind ergänzende Maßnahmen zur CO₂-Entnahme und -Speicherung erforderlich. Genau hier setzt Carbon Management an: Es umfasst gezielte Strategien zur Abscheidung und Speicherung (CCS), Nutzung (CCU) sowie Entfernung (CDR) von CO₂ – insbesondere dort, wo Emissionen technisch oder wirtschaftlich nicht vermeidbar sind.

Herausforderungen und offene Fragen

Kosten: Sowohl die Technologien als auch Transport und die Speicherung selbst sind noch mit hohen Kosten verbunden. Viele Maßnahmen werden sich erst rechnen, wenn der CO2-Preis höher ist als die Kosten für Technologie, Transport und Speicherung (erfordert einen deutlichen Anstieg des CO2-Preises).

Transport und Infrastruktur: Der Aufbau eines CO₂-Pipelinenetzes ist kostenintensiv und gesellschaftlich umstritten. Der internationale CO2-Transport ist noch nicht geregelt und muss unterschiedliche Transportmittel berücksichtigen.

Standardisierung: Um Klarheit zu schaffen und Unsicherheit zu vermeiden, bedarf es eindeutiger Regeln zur Integration von Carbon Management-Maßnahmen und Removals in die Klimabilanzierung.

Akzeptanz: Insbesondere in Deutschland ist die Speicherung von CO2 gesellschaftlich umstritten. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Um die Akzeptanz zu erhöhen, ist ein breiter Dialog auf allen gesellschaftlichen Ebenen (Politik, Unternehmen, Bevölkerung, NGOs etc.) notwendig.

Regulatorische Fragmentierung: Überlappende EU-Richtlinien (z. B. Green Claims Directive vs. Empowering Consumer Directive) führen zu Unsicherheiten.

Marktdesign: CDR ist noch nicht in den EU-Emissionshandel integriert. Zudem bestehen unklare Anreize für Investitionen.

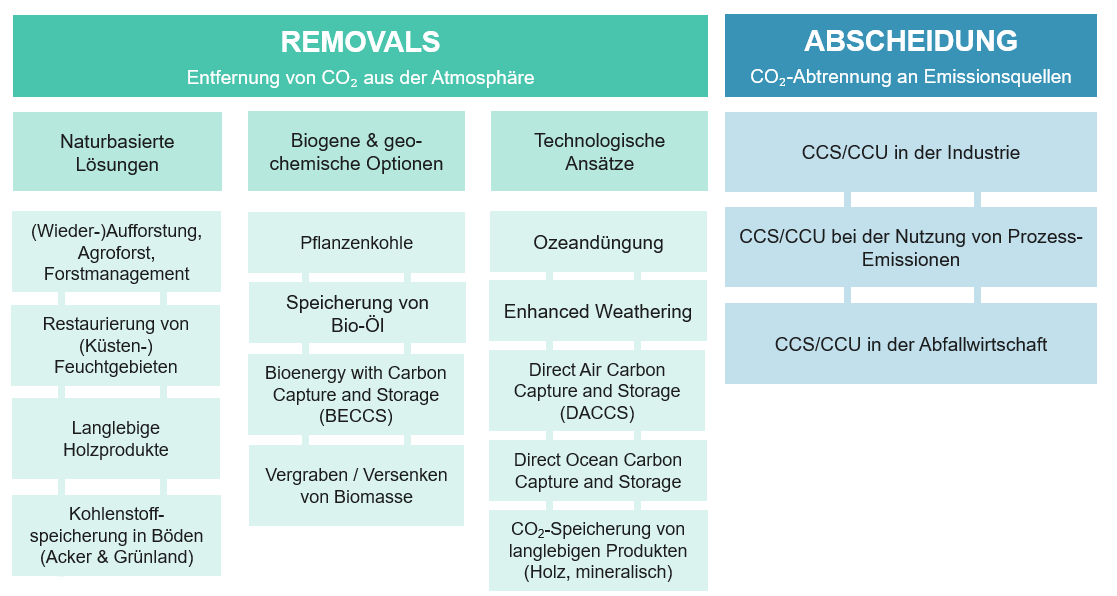

Negativ-Emissionen / Removals

Im Carbon Management gewinnen Negativ-Emissionen zunehmend an Bedeutung. Viele Unternehmen und Länder haben ehrgeizige Klimaziele formuliert. Da es praktisch unmöglich ist, alle Emissionen komplett zu eliminieren, sind Negativ-Emissionen („Carbon Dioxide Removal“ (CDR)) ein wichtiges Mittel, um verbleibende Emissionen zu kompensieren und sogar mehr CO₂ zu entfernen, als ausgestoßen wird. Die Investition in Technologien und Verfahren, die solche Emissionen ermöglichen, ist daher sowohl für Unternehmen als auch für den öffentlichen Sektor von großem Interesse.

Zu den gängigen Methoden für Negativ-Emissionen gehören Aufbau organischer Bodensubstanz, (Wieder-)Aufforstung, Kohlendioxidabscheidung und -lagerung, Ozeandüngung, gezielte Gesteinsverwitterung und die Herstellung von Pflanzenkohle.

Pflanzenkohle (Biochar)

Pflanzenkohle ist ein kohlenstoffreiches Material, das durch die Verbrennung organischer Biomasse, wie Holz oder Pflanzenreste, unter Sauerstoffausschluss entsteht. In diesem als Pyrolyse bezeichneten Prozess wird der Kohlenstoff in einer stabilen Form gebunden, die den Kohlenstoff über Jahrhunderte der Atmosphäre entzogen hält. Pflanzenkohle wird oft zur Bodenverbesserung genutzt, da sie Wasser speichert, die Auswaschung von Nitrat reduziert und gleichzeitig den Kohlenstoffgehalt des Bodens erhöht. Pflanzenkohle dient als Bodenhilfsstoff, baut Kohlenstoffsenken auf und kann Schadstoffe immobilisieren.

Im Bereich der Negativemissionen ist Pflanzenkohle eine chancenreiche Methode: Ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen Pflanzenkohle zu einem wertvollen Rohstoff für verschiedene Bereiche, in denen sie zur Verbesserung von Nachhaltigkeit, Effizienz und Umweltschutz beiträgt.

Mehr erfahren

Kurzerläuterung der Methoden im Bereich Carbon Management / Negative Emissionen

Je nach Ansatz umfasst Carbon Management verschiedene Techniken und Strategien:

- CCS (Carbon Capture and Storage): CO₂-Abscheidung und dauerhafte Speicherung

- CCU (Carbon Capture and Utilization): CO₂-Abscheidung mit anschließender Nutzung in Produkten

- DACCS (Direct Air Capture and Storage): Abscheidung von CO₂ direkt aus der Luft

- BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage): CO₂-Abtrennung bei der Nutzung von Bioenergie

- Pflanzenkohle: Kohlenstoffbindung durch die Umwandlung von organischem Material in stabile Pflanzenkohle

- Carbon Farming: Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden

- Ozean-Düngung: Förderung des Algenwachstums zur Bindung von Kohlendioxid im Meer

- Beschleunigte Verwitterung und Ozean-Alkalisierung: Chemische Prozesse zur Bindung von CO₂

FAQ

Was bedeutet Carbon Management?

Carbon Management umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen, Kohlenstoffkreisläufe gezielt zu steuern und so den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu reduzieren. Dies erfolgt beispielsweise durch Abscheidung, Schaffung von Senken sowie der entsprechenden Infrastruktur oder Speicherung. Der gespeicherte Kohlenstoff wird entweder in unterirdischen Deponien, in Böden, Biomasse oder sogar in Produkten langfristig gebunden. Die Notwendigkeit dafür ergibt sich aus den sogenannten „unvermeidbaren Restemissionen“. Selbst bei einer Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien bleibt ein Rest an Emissionen bestehen, der durch Carbon-Management-Methoden kompensiert werden muss.

Warum ist Carbon Management wichtig?

Um die Folgen der Klimaerwärmung einzudämmen, reicht es nicht aus, nur weniger CO₂ auszustoßen. Es wird nötig sein, der Atmosphäre aktiv Kohlendioxid zu entziehen, um die Temperatur langfristig zu stabilisieren. Dies gilt nicht nur für die Phase des Übergangs zur Klimaneutralität, sondern auch darüber hinaus. Die bereits entstandenen Schäden durch den Klimawandel lassen sich zwar nicht rückgängig machen, doch gezielte CO₂-Entnahme kann helfen, die schlimmsten Folgen zu vermeiden.

Wie sieht der aktuelle regulatorische Rahmen aus (international, EU-weit, national)?

INTERNATIONAL

IPCC: Alle Szenarien zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C beinhalten den Einsatz von CDR-Technologien.

Pariser Abkommen, Art. 6.4: Schaffung eines internationalen CO₂-Marktes für Emissionsminderungen und -entnahmen

London-Protokoll: Provisorische Ausnahme zum CO₂-Export beschlossen, Teilnahme Deutschlands erfordert jedoch eine noch ausstehende Erklärung bei der IMO.

EUROPÄISCHE UNION

EU-Klimagesetz: Verankert Netto-Null bis 2050 und negative Emissionen danach. Grundlage für das „Fit for 55“-Paket.

EU ETS: CO₂-Emissionen aus CCS und bestimmten CCU-Produkten sind von der Zertifikatspflicht befreit. Eine Integration von CDR ist bis 2026 in Prüfung.

Net Zero Industry Act (NZIA): Ziel von 50 Mio. t CO₂-Speicherkapazität bis 2030, Förderung von CCS/CCU-Technologien.

CRCF-Verordnung: Aufbau eines EU-weiten Zertifizierungssystems für CO₂-Entnahmen (ab 2026).

LULUCF- und ESR-Verordnungen: Berücksichtigung von CO₂-Entnahmen aus Landnutzung und Flexibilitätsmechanismen für Mitgliedstaaten

DEUTSCHLAND

Carbon Management Strategie (CMS): Fokus auf CCS und CCU, insbesondere für schwer vermeidbare Industrieemissionen. Öffnung für Offshore-Speicherung, Opt-in für Bundesländer bei Onshore. Liegt als Eckpunktepapier vor (Stand Juli 2025).

Langfriststrategie für negative Emissionen (LNE): Entwicklung von Zielwerten für technische Senken bis 2060. Liegt als Eckpunktepapier vor (Stand Juli 2025).

Kohlendioxidspeicherungsgesetz (KSpG): Novellierung zur Ermöglichung von CO₂-Transport und -Speicherung. Liegt als Referentenentwurf vor (Stand Juli 2025).

Förderprogramme: Klimaschutzverträge und BIK-Förderung mit Fokus auf CCUS-Technologien

Was ist CCS (Carbon Capture and Storage)?

Das abgeschiedene Kohlendioxid wird nicht verwendet, sondern in tiefen geologischen Gesteinsformationen, z. B. unter der Nordsee, gespeichert. Eine dauerhafte und sichere Speicherung würde eine Kohlenstoffsenke schaffen.

Was ist CDR (Carbon Dioxide Removal)?

CDR bezieht sich auf bestimmte Technologien, Verfahren und Ansätze, mit denen Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt und dauerhaft gespeichert wird. CDR umfasst ausschließlich menschliche Aktivitäten, die darauf abzielen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Natürliche Kohlenstoffsenkenprozesse (z. B. durch das Wachstum natürlicher Wälder) sind daher nicht enthalten. (Quelle: IPCC).

Was ist CCU (Carbon Capture and Usage)?

Dabei werden Kohlendioxidemissionen in bestimmten Bereichen oder Prozessen aufgefangen und anschließend beispielsweise in der Industrie oder in der Abfallwirtschaft genutzt. Wichtig: Dies führt nicht zu negativen Emissionen.

Was ist DACCS?

Die Abkürzung DACCS steht für „Direct Air Capture and Storage“ (direkte Luftabscheidung und -speicherung). Kohlendioxid kann auch direkt aus der Luft abgeschieden und anschließend gespeichert werden.

Was ist BECCS?

Die Abkürzung BECCS steht für Bioenergie und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Bei der Erzeugung von Bioenergie entstehendes Kohlendioxid kann abgeschieden und gespeichert werden.

referenzen. Unser Beitrag zum thema Klimaneutralität

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Hamburg Institut persönlich treffen

Fachkonferenzen, Vorträge, Workshops, Messen – das Team vom Hamburg Institut freut sich auf persönliche Begegnungen und den fachlichen Austausch mit Ihnen. An dieser Stelle informieren wir Sie, sobald neue Termine feststehen.