Glossar zur KOmmunALEn wÄRMEPLANUNG

Was bedeutet kommunale Wärmeplanung – und wie betrifft sie mich? In unseren FAQ finden Sie wichtige Begriffe rund um die kommunale Wärmeplanung einfach erklärt.

Die Wärmeplanung stellt wichtige Weichen für eine klimaneutrale Zukunft. Für alle, die mehr über die lokale Energiewende erfahren möchten, erklärt unser Glossar zentrale Fachbegriffe – von der Bestandsanalyse bis zum Wärmenetz.

Akteursbeteiligung

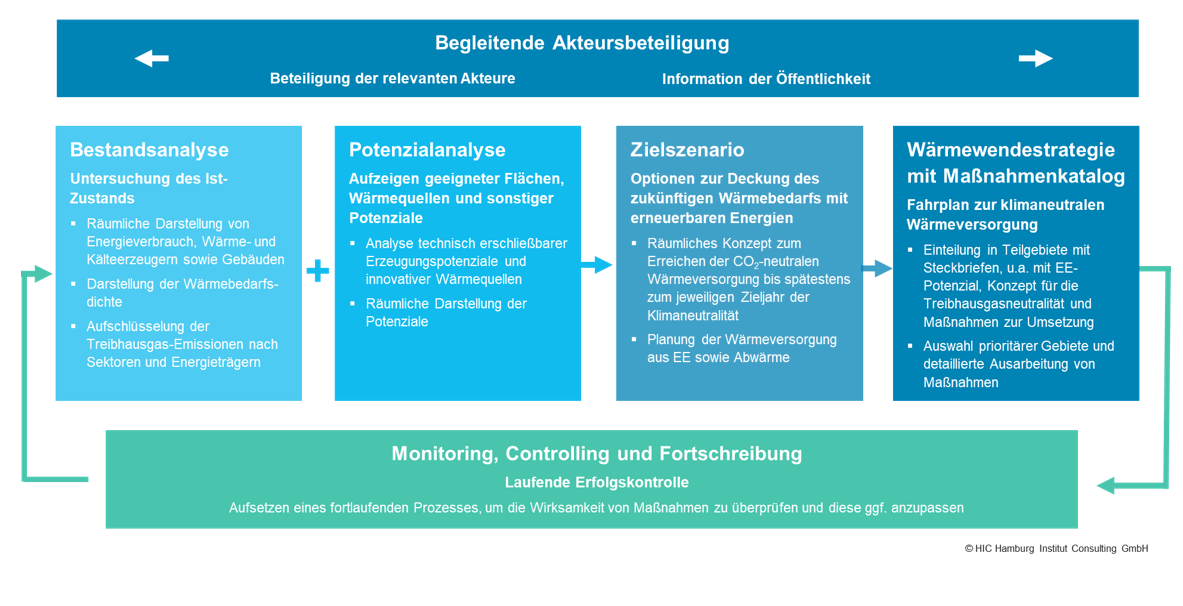

Die Wärmewende betrifft viele – deshalb ist die Beteiligung unterschiedlichster Gruppen ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung. Dazu zählen Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Wohnungseigentümer:innen, die lokale Wirtschaft, Handwerksbetriebe, Energieversorger, Wohnungsbaugesellschaften und kommunale Entscheidungsträger. Sie werden im Planungsprozess informiert, eingebunden und können ihre Perspektiven einbringen – z. B. über Informationsveranstaltungen, Befragungen oder Workshops. Diese Beteiligung erhöht die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen und trägt dazu bei, tragfähige und umsetzbare Lösungen zu entwickeln.

Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse bildet die Grundlage jeder kommunalen Wärmeplanung. Dabei wird erfasst, wie aktuell in der Gemeinde geheizt wird: Welche Energieträger (z. B. Gas, Öl, Holz) sind verbreitet? Wie hoch ist der Wärmebedarf in unterschiedlichen Gebieten? Welche Gebäudearten und Baualtersklassen gibt es? Auch vorhandene Infrastrukturen wie Wärmenetze werden berücksichtigt. Die Bestandsanalyse gibt somit ein detailliertes Bild der heutigen Situation – ein wichtiger Ausgangspunkt, um zukünftige Entwicklungen gezielt zu planen.

Eignungsgebiet

Ein Eignungsgebiet ist ein Bereich innerhalb einer Kommune, in dem bestimmte Lösungen für die Wärmeversorgung besonders gut geeignet sind. Das können z. B. Quartiere sein, in denen sich der Aufbau eines Wärmenetzes lohnt, oder ländliche Gebiete, in denen dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Einteilung in Eignungsgebiete erfolgt auf Basis technischer, wirtschaftlicher und räumlicher Kriterien – wie Gebäudedichte, Energiebedarf oder verfügbare Flächen. Sie dient als Orientierung für zukünftige Investitionen und Förderangebote.

Erneuerbare Wärmequellen

Dazu zählen alle Energiequellen, die dauerhaft verfügbar und klimafreundlich sind. Im Wärmeplanungsgesetz sind verschiedene Optionen zur Erzeugung von Wärme ohne fossile Brennstoffe aufgeführt. Hierzu zählen beispielsweise Geothermie, Umweltwärme, Abwasserwärme, Solarthermie, Biomasse, grünes Methan, grüner Wasserstoff, Strom aus Erneuerbaren Energien und unvermeidbare Abwärme, beispielsweise aus Industrien, Abwasser und Rechenzentren.

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Das Gebäudeenergiegesetz regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude in Deutschland. Es legt fest, wie viel Energie ein Haus verbrauchen darf und welche Heizsysteme zulässig sind – zum Beispiel bei Neubauten oder beim Austausch alter Heizungen. Das GEG ist eng mit der Wärmewende verknüpft: Es sorgt dafür, dass Gebäude langfristig effizienter werden und zunehmend klimafreundlich beheizt werden – etwa durch Wärmepumpen oder den Anschluss an ein Wärmenetz. Die kommunale Wärmeplanung ergänzt das Gesetz, indem sie aufzeigt, welche Lösungen regional sinnvoll sind.

Heizungstausch

Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, ob sie ihre bestehende Öl- oder Gasheizung im Zuge der kommunalen Wärmeplanung austauschen müssen. Die klare Antwort: Nein. Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Instrument und verpflichtet niemanden direkt zu einem Heizungstausch.

Allerdings gelten in Deutschland bereits seit längerer Zeit gesetzliche Vorgaben zum Austausch alter Heizungsanlagen. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen Öl- und Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind, in der Regel ersetzt werden – es sei denn, es greifen bestimmte Ausnahmen, wie in den §§ 71 und 72 GEG geregelt. Diese Regelung ist unabhängig von der kommunalen Wärmeplanung.

Wer aktuell eine funktionierende Heizung betreibt, muss diese nicht vorsorglich austauschen. Die Wärmeplanung zeigt lediglich Perspektiven auf, wie die Wärmeversorgung künftig klimafreundlich gestaltet werden kann.

Klimaneutralität

Klimaneutralität bedeutet, dass keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dafür müssen auch der Gebäudesektor und die Wärmeversorgung weitgehend auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg.

Kommunale Wärmeplanung / Wärmeplan

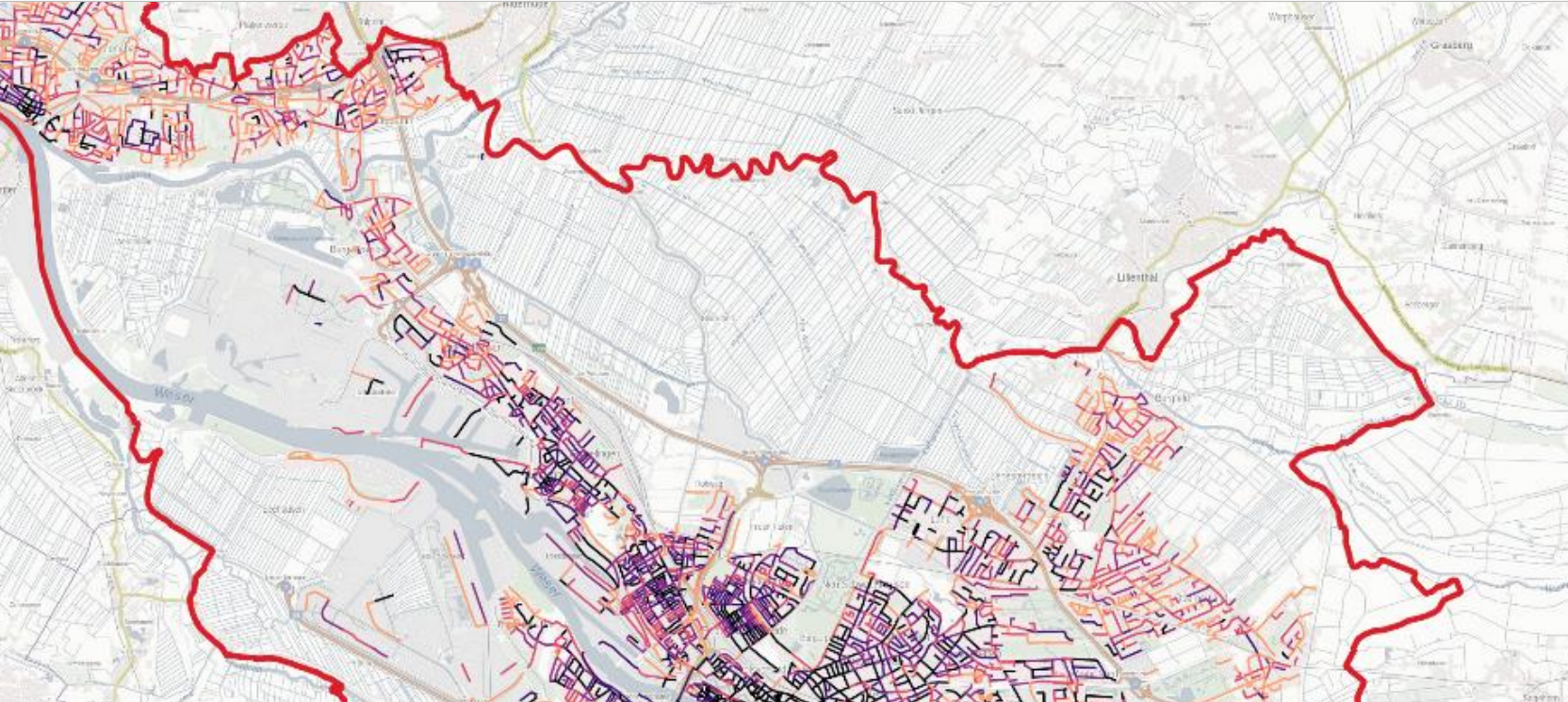

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Instrument, mit dem Städte und Gemeinden ihre Wärmeversorgung zukunftsfähig gestalten. Ziel ist, den Energiebedarf für Heizung und Warmwasser langfristig klimafreundlich, effizient und bezahlbar zu decken. Die Wärmeplanung berücksichtigt dabei die Gegebenheiten vor Ort – etwa bestehende Heizsysteme, verfügbare erneuerbare Energien und die Bebauungsstruktur – und entwickelt auf dieser Grundlage ein Konzept, wie eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bis spätestens 2045 gelingen kann. Die Planung dient als Orientierung für Verwaltung, Politik, Energieversorger und Gebäudeeigentümer:innen.

Potenzialanalyse

In der Potenzialanalyse wird untersucht, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, klimafreundliche Wärmequellen zu nutzen. Dazu gehören beispielsweise Solarthermie, Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich), Geothermie, Biomasse oder industrielle Abwärme. Auch geprüft wird, wo freie Flächen für neue Anlagen vorhanden sind oder bestehende Netze ausgebaut werden könnten. Die Analyse bewertet außerdem, wie wirtschaftlich und technisch umsetzbar diese Potenziale sind. So entsteht ein Überblick darüber, welche erneuerbaren Energiequellen zur Wärmeversorgung in Zukunft nutzbar wären.

Wärmenetz

Ein Wärmenetz ist ein Leitungssystem, das viele Gebäude mit zentral erzeugter Wärme versorgt. Die Wärme kann aus verschiedenen Quellen stammen – etwa aus einem Heizkraftwerk, einer Großwärmepumpe oder einer solarthermischen Anlage. Über gut isolierte Rohre gelangt sie direkt in die angeschlossenen Gebäude. Wärmenetze ermöglichen eine besonders effiziente und klimaschonende Versorgung – vor allem dann, wenn sie mit erneuerbaren Energien oder Abwärme betrieben werden. Sie eignen sich besonders für dicht bebaute Gebiete wie Innenstädte oder größere Wohnsiedlungen.

Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Das Wärmeplanungsgesetz regelt bundesweit, dass Städte und Gemeinden eine Wärmeplanung durchführen müssen. Es schreibt vor, dass alle Kommunen in Deutschland – abhängig von ihrer Größe – bis spätestens 2026 oder 2028 einen Wärmeplan vorlegen. Das Ziel: eine flächendeckende, koordinierte Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien. Das Gesetz stellt sicher, dass alle Beteiligten – von der Kommune bis zur Privatperson – frühzeitig Klarheit und Planungssicherheit bekommen, wie die Wärmewende vor Ort aussehen kann.

Wärmewende

Die Wärmewende beschreibt den systematischen Umbau der Wärmeversorgung hin zu erneuerbaren Energien und mehr Effizienz. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende und notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Konkret heißt das: weniger fossile Brennstoffe, mehr grüne Wärmequellen, besser gedämmte Gebäude und eine moderne, intelligente Wärmeinfrastruktur.

Zentrale / dezentrale Erzeugung

Bei der zentralen Erzeugung wird Wärme an einem Ort für viele Gebäude erzeugt – etwa in einem Heizwerk oder einer Biogasanlage – und über ein Wärmenetz verteilt. Das ist effizient und ermöglicht den Einsatz großer, umweltfreundlicher Anlagen.

Bei der dezentralen Erzeugung wird die Wärme direkt im Gebäude selbst erzeugt, z. B. durch eine Wärmepumpe, Pelletheizung oder Solarthermieanlage. Dezentrale Lösungen bieten sich besonders dort an, wo keine Wärmenetze geplant sind oder Einzelgebäude flexibel versorgt werden sollen. Beide Ansätze haben ihre Vorteile – oft kommt es auf die örtlichen Gegebenheiten an.

Zielszenario

Das Zielszenario beschreibt den angestrebten Zustand der Wärmeversorgung im Jahr 2045 oder früher – also dann, wenn Deutschland klimaneutral sein soll. Es zeigt auf, wie der Wärmebedarf künftig gedeckt werden kann, ohne fossile Brennstoffe zu verwenden. Dabei werden zentrale und dezentrale Lösungen, neue Technologien sowie der Ausbau von Wärmenetzen einbezogen. Das Zielszenario basiert auf den Ergebnissen der Bestands- und Potenzialanalyse und bildet den Kern der Wärmeplanung. Es dient als Richtschnur für politische Entscheidungen und konkrete Maßnahmen.

Sie haben Fragen zur kommunalen Wärmeplanung oder benötigen Unterstützung bei Ihrem Projekt? Sprechen Sie uns gern an!

referenzen. Unser Beitrag zur wärmewende

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Hamburg Institut persönlich treffen

Fachkonferenzen, Vorträge, Workshops, Messen – das Team vom Hamburg Institut freut sich auf persönliche Begegnungen und den fachlichen Austausch mit Ihnen. An dieser Stelle informieren wir Sie, sobald neue Termine feststehen.