Die Abkürzung RES-DHC steht für „Integration of Renewable Energy Sources into existing District Heating and Cooling Systems“. Hauptziel des Projekts ist es, die Transformation bestehender Wärme- und Kältenetze im urbanen Raum in sechs ausgewählten Regionen zu unterstützen und aus diesen Praxisfällen technische und organisatorische Lösungen für den Transformationsprozess abzuleiten. Das Hamburg Institut gehört zu den 15 Projektpartnern aus acht Ländern.

Hintergrund

Die Europäische Union hat das ehrgeizige Ziel, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren und bis 2050 das Netto-Null-Emissions-Ziel zu erreichen. Hierfür muss der Wärme- und Kältesektor, der die Hälfte des Energieverbrauchs in der EU ausmacht, zukunftsfähig gestaltet werden.

Für die Dekarbonisierung von Wärme- und Kältenetzen steht bereits eine Vielzahl von ausgereiften erneuerbaren Technologien zu Verfügung. Diese gilt es richtig zu kombinieren und unterschiedliche organisatorische und regulatorische Hemmnisse zu überwinden. Das Projekt RES-DHC leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag und unterstützt den Transformationsprozess der Wärme- und Kältenetze in Europa.

Ziel des Projekts RES-DHC

Das Projekt RES-DHC startete im September 2020 mit dem Ziel, für sechs europäische Beispielregionen konkrete Strategien zu entwickeln, um bestehende Wärme- und Kältenetze erneuerbar und somit klimaschonend zu gestalten. Die Beispielregionen dienen dabei als Präzedenzfälle, die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen zukünftig einen breiten Einsatz von erneuerbaren Energiequellen (RES) in Wärme- und Kältenetzen (DHC) ermöglichen.

Dabei beschäftigt sich das Projekt mit den vielschichtigen Herausforderungen der Marktakzeptanz im Zusammenhang mit der Transformation von Wärme- und Kältenetzen auf höhere erneuerbare Anteile.

Förderung

Das Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union unter dem Förderkennzeichen 952873 gefördert. Insgesamt sind 15 Projektpartner aus acht Ländern beteiligt. Neben dem Hamburg Institut zum Beispiel das Forschungsinstitut solites, der AGFW e. V. und das dänische Ingenieurbüro PlanEnergi, mit dem das Hamburg Institut seit 2023 im Rahmen einer Kooperation eng zusammenarbeitet.

Weitere Informationen zum Projekt sowie zum Thema Regenerative Energiequellen für Wärme- und Kältenetze sind auf der Projektwebsite www.res-dhc.com zu finden.

Rolle des Hamburg Instituts

Grundlagenerhebung

Im ersten Schritt wurde die Ausgangslage in den sechs Beispielregionen analysiert und in Form von Baseline Surveys publiziert. Die Erkenntnisse dienen als Basis für die Ausarbeitung konkreter Strategien, wie sich bestehende Wärme- und Kältenetze erneuerbar und somit klimaschonend gestalten lassen. Das Hamburg Institut verfasste dabei gemeinsam mit dem Solites Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme und dem AGFW e. V. den Bericht zur deutschen Modellregion Baden-Württemberg.

Hamburg Institut als Experte für Regulatorik

2022 wurde im Rahmen des Projekts ein Beratungsangebot in Form eines digitalen Helpdesks aufgesetzt (zur News). Darin stehen Stadtwerken und Kommunen in Baden-Württemberg, die bei ihrer Wärmeversorgung noch stärker auf erneuerbare Energien setzen wollen, energiewirtschaftliche Expert:innen des Steinbeis Forschungsinstituts Solites, des Energieeffizienzverbandes AGFW sowie des Hamburg Instituts beratend zur Seite. Die Spezialist:innen vom Hamburg Institut sind hier in erster Linie Ansprechpartner:innen für Fragen zum regulatorischen Rahmen.

Webinar-Reihe

Im Rahmen einer Webinar-Reihe fanden insgesamt drei öffentliche Veranstaltungen zu politischen und technischen Themen statt. Dabei ging es unter anderem um die räumliche Analyse und Platzierung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Kommunen, die Nutzung von Oberflächengewässern als erneuerbare Energiequelle für Wärme- und Kältenetze sowie regulatorische Aspekte.

Fazit zum Projektabschluss

Im Herbst 2023 endete das Projekt RES-DHC nach einer erfolgreichen dreijährigen Laufzeit. In einem abschließenden Webinar am 22. September 2023 stellten die Projektpartner die Transformationsprozesse der Beispielregionen vor, berichten über Erfolge sowie Herausforderungen und teilen ihre wichtigsten Erkenntnisse. Darüber hinaus wurden politische Empfehlungen vorgestellt, die auf Grundlage der Erfahrungen erarbeitet wurden.

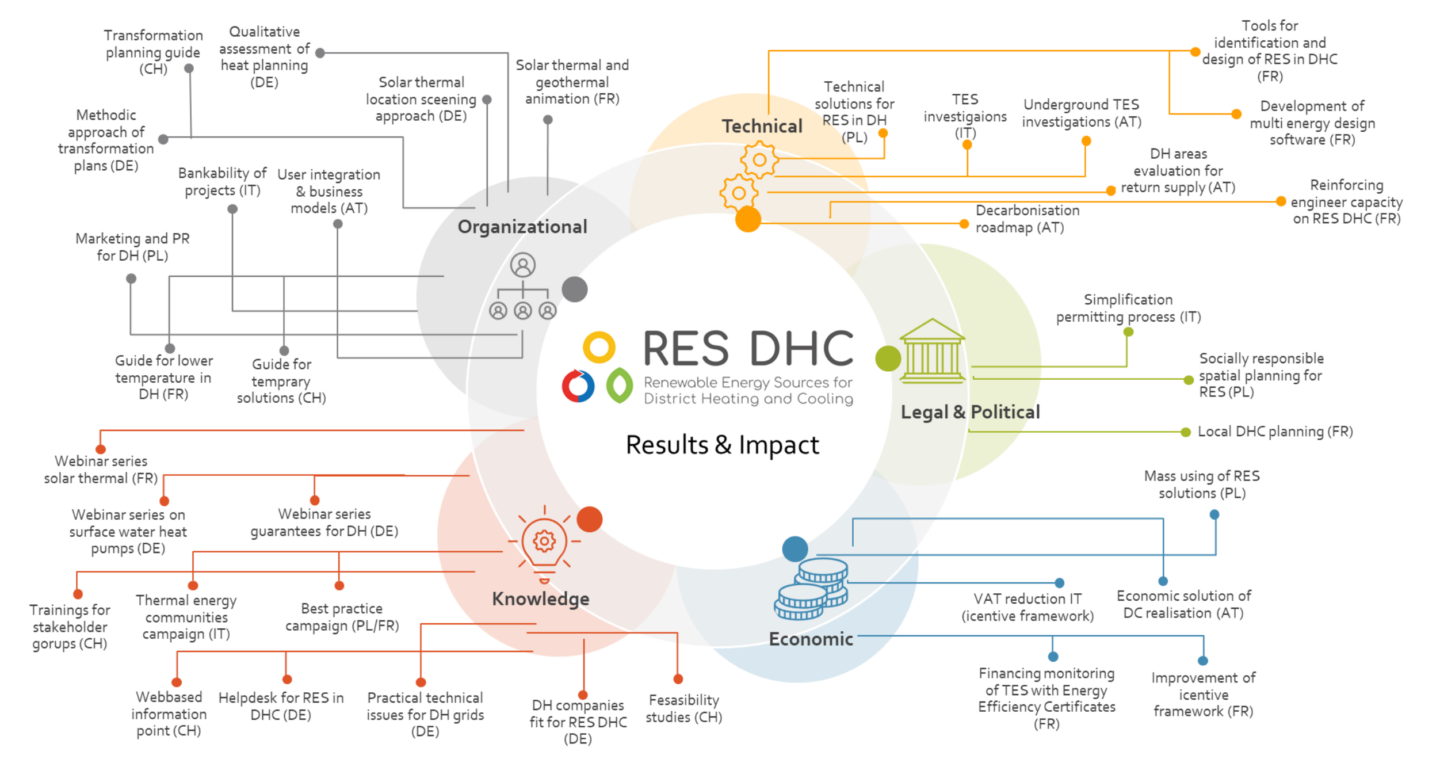

Die folgende Grafik zeigt die umfangreichen Aktivitäten und Resultate des Projektes RES-DHC:

Für uns als Hamburg Institut brachte der Austausch mit den europäischen Projektpartnern wichtige Inputs, die für Deutschland als Inspiration dienen können. So sind in der Schweiz beispielsweise temporäre Übergangslösungen zur Überbrückung der Zeitspanne zwischen Heizungswechsel und Verfügbarkeit des Wärmenetzanschlusses weiter verbreitet als bei uns. Der entsprechende Leitfaden für Übergangslösungen beim Ausbau thermischer Netze beschreibt technische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen und bereichert den Diskurs mit zahlreichen Praxisbeispielen. Auch der Austausch über die Praxis von Groß-Wärmepumpen mit Umgebungsluft und Saisonalspeichern, die in Dänemark schon einige Jahre im Einsatz sind und nun auch vermehrt in Deutschland genutzt werden, brachte interessante Impulse hervor.

Dieses Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprojekt Horizont 2020 der Europäischen Union unter dem Förderkennzeichen 952873 gefördert.